নতুন বছর জীবনকে এক পা এগিয়ে দেয় অনিবার্য মৃত্যুর দিকেই। আবার নববর্ষ যেন সেই মৃত্যুকেই লঙ্ঘন করে অনন্ত আনন্দের বোধে উদ্বোধিত হওয়ারই দিন। সংসারের যাবতীয় মোহ আর সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে, ‘সকলের চেয়ে বড়’ যে, সেই মৃত্যু এবং দুঃখের অতীত সত্যকে অনুভব করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করাই ছিল রবীন্দ্রনাথের মননে নববর্ষের তাৎপর্য। ১৩৩৮-এর ১ বৈশাখ ইন্দিরাদেবীকে সকালের উপাসনা সেরে শান্তিনিকেতন থেকে লিখলেন, “কলকাতা থেকে নববর্ষ বিদায় নিয়েছে।… আজ যদি আশ্রমে থাকতিস তাহলে দেখতে পেতিস এখানে এটা বেঁচে আছে।” নববর্ষের বেঁচে থাকা বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন, “এই নববর্ষের দিনের সঙ্গে বাকি ৩৬৪টা দিনের নাড়ীর যোগ আছে।”

১৩২৮-এর বৈশাখে, জেনিভা থেকে ইন্দিরাদেবীকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, “তোর নববর্ষের প্রণাম ঠিক আমার জন্মদিনে এসে পৌঁচেছে।” এখানে ‘ঠিক’ শব্দটি রবীন্দ্রনাথ কী ভেবে ব্যবহার করেছিলেন? ১৯৩৪-এর ১৬ এপ্রিল বাসন্তীদেবীকে লেখা চিঠিতে জানাচ্ছেন, সিংহল-যাত্রার কারণে “আমার বন্ধু ও ছাত্ররা এ বছর আমার জন্মদিন এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ষড়যন্ত্রে এবার দিনটা পড়ল পয়লা বৈশাখে।” প্রচলিত মত, ১৯৩৬ থেকেই শান্তিনিকেতনে ২৫ বৈশাখের বদলে বাংলা নববর্ষের দিন রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন শুরু হয়। ক্ষিতিমোহন সেন স্মরণ করেছেন, “গুরুদেব একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রস্তাব করিলেন গ্রীষ্মের ছুটি জলের দৈন্য বুঝিয়াই স্থির করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, ১ লা বৈশাখ নববর্ষ। সেই দিনই আমার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হউক।” আশ্রমের জলকষ্ট আজ অতীত। রবীন্দ্রনাথই আজ যেন বাংলা পঞ্জিকার প্রথম দিনের সূর্য। বাংলা নববর্ষ, বৈশাখ আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক দিন যে সমার্থক হয়ে উঠবে, সেই সম্ভাবনাকেই হয়তো বা স্বীকৃতি দিতে কোনও কুণ্ঠা বোধ করেননি দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ।

মহাবিশ্বের অনন্ত কালস্রোতে আপন অস্তিত্বকে খণ্ড, ক্ষুদ্র না করে এক আধ্যাত্মিক, উচ্চ-আদর্শের অভিমুখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমের শিক্ষাকে আনন্দময় ধারায় প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। তারই সহায়ক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বহু উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উৎসবের অন্যতম ছিল পুরাতন বাংলা বর্ষকে বিদায় জানিয়ে নববর্ষকে আবাহন করার অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে দেখা যায়, নববর্ষে ব্যক্তিগত সঙ্কল্পগ্রহণ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ প্রণাম গ্রহণ করছেন, অনুজদের পাঠাচ্ছেন আশীর্বাদ এবং উপদেশ, বন্ধুদের ‘সম্ভাষণ’ অথবা ‘কোলাকুলি’। ১৩০৯ (১৯০২) থেকে, ১ বৈশাখ শান্তিনিকেতন আশ্রমে নববর্ষের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে তিনি পরিচিতজনদের নিমন্ত্রণ করতেন, অতিথিকৃত্য নিয়ে ব্যস্ত হতেন। বর্ষশেষ এবং নববর্ষ তিনি শান্তিনিকেতনে কাটাতে উতলা হতেন। ১৯২৫-এর এপ্রিলে রাণু অধিকারীকে লিখছেন, নববর্ষ ও বর্ষশেষে তাঁর শান্তিনিকেতনে থাকা দরকার তাই পালিয়ে এসেছেন। ১৯২৮-এর ১৭ এপ্রিল শান্তিনিকেতন থেকে পুত্রবধূ প্রতিমাকে লিখছেন, “১ লা বৈশাখের টানে এখানে এসেছিলুম…”। ১ বৈশাখ ১৩১৮-য় সেই প্রতিমাকে সংসারকেই বড় আশ্রয় বলে না জেনে, যিনি সকলের চেয়ে বড় তাঁকে সর্বত্র দেখতে চাওয়ার মন গড়ে তোলার উপদেশ দিয়েছিলেন। কন্যা মীরাকে ১৩৪৪-এর নববর্ষের দিনে জানাচ্ছেন নিজের সঙ্কল্পের কথা: “ব্যক্তিগত সংসার থেকে বেরিয়ে চলতে চাই বিরাটের দিকে।” ১৯৩৩-এর ১৪ এপ্রিল বাসন্তীদেবীকে চিঠিতে লিখলেন নববর্ষে তাঁর আশ্রম কী চায়: “আজ প্রাতে এখানে উপাসনা হয়ে গেল। আশ্রমে এটা একটা বিশেষ দিন। সম্বৎসরে আমাদের ব্রতপালনপথের পাথেয়সঞ্চয়ে যা ক্ষয় হয়েছে আজ তাই পূরণ করে নেবার চেষ্টা করি।”

কবিতা এবং গান ছাড়াও, বর্ষশেষ আর নববর্ষ উপলক্ষে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি অভিভাষণ লিপিবদ্ধ রয়েছে যার ভিতর মিশে রয়েছে উপলব্ধি এবং উপদেশ। রবিচ্ছায়া গ্রন্থের এক লেখায় (১২৮৯) রবীন্দ্রনাথ বিগত বছরের ভুল স্বীকার করছেন, নিজের কাজে মগ্ন থাকার কারণে পরমপিতাকে ভুলে থাকার জন্য ক্ষমাও চাইছেন। ১৩০২-এর ৩০ চৈত্র ‘বর্ষশেষ’ কবিতায় পাখিদের কলতানে মুখর এক নির্মল প্রত্যুষে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করছেন, “পাখিরা জানে না কেহ আজি বর্ষ শেষ”। লিখছেন, যত দিন বিশ্বনিখিলে প্রাণের স্পন্দন আছে, পাখিদের চেতনায় তত দিন নেই কোনও বর্ষশেষের অনুভূতি। তার পর বলছেন, “মানুষ আনন্দহীন নিশিদিন ধরি/ আপনারে ভাগ করে শতখানা করি।” এই কবিতা পড়ে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বিরামবিহীন জীবনের স্রোতকে দণ্ড, পল, তারিখের বন্ধনে সীমাবদ্ধ করে তুলতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ৩০ চৈত্র ১৩০২-এ লেখা ‘অভয়’ শীর্ষক আর একটি কবিতায় বর্ষশেষের লগ্নে ‘অন্তিম’-এর ত্রাসকে জয় করে রবীন্দ্রনাথ অন্তত সেই মনোভাবের কথাই ব্যক্ত করছেন: “অনন্ত জীবনধারা বহিছে বাতাসে/… আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের”। এখানেই বলছেন, বরং ঈশ্বরকে ভুলে থাকাও ভাল, কিন্তু ‘অন্তিম’-এর ভয় ঈশ্বরের প্রতি এক ঘোর অবিশ্বাসের সমান, কেননা আনন্দময় ভুবনে ‘মৃত্যুকথা’ ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঈশ্বরই আমাদের সংসারে নিমজ্জিত রেখেছেন।

জীবনকে অনিবার্য মৃত্যুর দিকেই এক পা এগিয়ে দেওয়া নববর্ষ যেন সেই মৃত্যুকেই লঙ্ঘন করে অনন্ত আনন্দের বোধে উদ্বোধিত হওয়ারই দিন। বর্ষশেষ রবীন্দ্রনাথকে ঘুরেফিরে মুক্তি এবং মৃত্যুর কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ৩০ চৈত্র ১৩৩৩-এ লিখেছেন, “আজি এই বৎসরের বিদায়ের শেষ আয়োজন—/ মৃত্যু তুমি ঘুচাও গুণ্ঠন” (‘বর্ষশেষ’/পরিশেষ)। ১৩০১-এর প্রথম দিনে লেখা এক কবিতায় পাওয়া যায় বিগত বছরের পুরাতন অপরাধে ভারাবনত ক্ষমাপ্রার্থী কবিকে। ‘নববর্ষে’ শীর্ষক এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা না ভেবে, নববর্ষে সংসারের অনন্ত জনতার ভিড়ে ক্ষুদ্র, স্থিরদীপ্ত তারার মতো জীবনযাপনের উপদেশ দিয়ে লিখছেন, “সুখ যদি নাহি পাও, শান্তি মনে রাখো/ করিয়া যতন।” ১৩০৯-এর বৈশাখে ‘নববর্ষের দীক্ষা’ কবিতায় স্বদেশের দীক্ষাগ্রহণ করে পরের ভূষণ, পরের বসন ত্যাগ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করছেন। নববর্ষের আবাহনেও যেন রবীন্দ্রনাথ দেখতে পান সেই মৃত্যুর ছায়াকেই। তত দিনে প্রিয়তমা ভ্রাতৃবধূ, পিতা-মাতা, স্ত্রী, কন্যা রেণুকা এবং পুত্র শমীন্দ্রকে হারিয়ে ‘নববর্ষের আশীর্বাদ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনার সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখছেন, “মৃত্যু তোরে দিবে হানা,/ দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,/ এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,/ এই তোর রুদ্রের প্রসাদ” (১৩২৩)। একটি গানে, ‘পুরাতন স্মৃতি’, ‘মায়ার কুজ্ঝটিজাল’ এবং সর্বোপরি বছরের আবর্জনার বিনাশ প্রার্থনা করে আহ্বান করছেন বৈশাখের অগ্নিস্নান আর প্রলয়ের শঙ্খকে: “মুছে যাক গ্লানি/ ঘুচে যাক জরা।”

১৩৩৩-এর ১ বৈশাখ রচিত যে গান ছাড়া আজ বাংলা নববর্ষ অথবা রবীন্দ্র-জন্মোৎসব প্রায় অসম্পূর্ণ, সেই গানটিতে রবীন্দ্রনাথ যেন তুলনায় ভারহীন মনে বরণ করে নিচ্ছেন নতুন বছরকে। মৃত্যুর ছায়াকে অতিক্রম করে এই গান যেন হয়ে উঠেছে জীবনে ‘নবজনমের অমল আয়ুর’ প্রার্থনাসঙ্গীত— নতুন আলোর স্নানে পুরাতন বছরের মলিনতা নবীনের মাঝে বিলীন হওয়ার প্রার্থনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মননে নতুন বছরের আগমনের প্রচ্ছন্ন সুরটিও যেন ঘুরেফিরেই ‘প্রতিকূল ভাগ্য’, সম্ভাব্য দুর্যোগের ইঙ্গিতবাহী। ১৩৪৬-এ চিন-জাপান যুদ্ধের আবহে নববর্ষের দিন লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়ে থাকে ‘দুর্যোগের ঘন অন্ধকার’। তবু হিংস্র বিভীষিকার বেশে সমাগত প্রতিকূল ভাগ্যে বিচলিত না হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন কবি এই কবিতায়, এটাই বিশ্বাস করে, “তখনি সে অকল্যাণ/ যখনি তাহারে করি ভয়।” (স্ফুলিঙ্গ)।

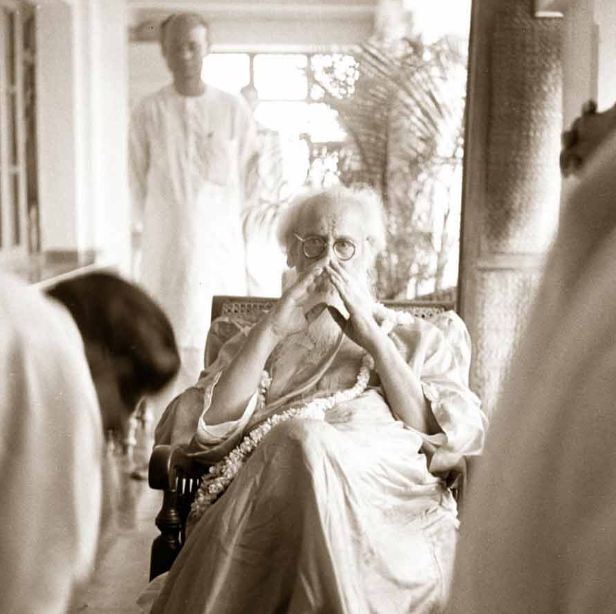

১ বৈশাখ ১৩১৮-য় বলেছিলেন, “এই-যে নববর্ষ আজ জগতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, এ কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে?” তাঁর নববর্ষে প্রদত্ত অভিভাষণগুলি পড়লে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাছে আসলে প্রতিটি দিনই ছিল এক একটি নবজনমের লগ্ন। ১ বৈশাখ ১৩৩০-এ লিখছেন, “তবু মন একটা বিশেষ দিনের প্রয়োজন অনুভব করে যেদিন সে প্রথম দিনকে আপনার মধ্যে বন্ধনমুক্তভাবে উপলব্ধি করতে পারে।” নববর্ষের সঙ্কল্প নির্দেশ করে আরও বললেন, “যেন নতুন মানুষ আজ আমার মধ্যে নতুন আরম্ভে আনন্দিত, এই বোধকে জাগাতে হবে।” ১ বৈশাখ ১৩৪২-এ আরও নির্দিষ্ট করে শেখালেন সেই ‘নতুন আরম্ভে’ উদ্বোধিত হওয়ার মন্ত্র: “আমরা যে সৃষ্টিকর্তার শরিক, আমাদের আত্মা যে প্রকাশস্বরূপ, এই কথাই আজ নববর্ষে আমরা যেন স্বীকার করতে পারি।”১৩৪৮। রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তিম নববর্ষে, তাঁর আশি বছরের জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণের বিষণ্ণ বারান্দা পেল ক্লান্ত, অসুস্থ অথচ আনন্দময় পূর্ণতার বোধে উদ্দীপ্ত রবীন্দ্রনাথকে। সেই শেষ বৈশাখের প্রথম দিনে লিখে গেলেন মহামানবের এক অমর জয়গাথা, চিরজীবনের বাঙালির, প্রতি নববর্ষে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সেই গান: “উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব/ নব জীবনের আশ্বাসে।/ জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,/ মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।”

এপ্রিল মাস। নিষ্ঠুরতম মাস। টিএস এলিয়ট থেকেই জানা। ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’-এর কবির জন্মেরও চার বছর আগের কথা। বাঙালির জীবনে এপ্রিল এক অভিঘাত। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলা হয়ে গেঁথে আছে বঙ্গজীবনের সাংস্কৃতিক এক বেদনাবিধুর লোককথার গভীরে! ১৯ এপ্রিল তারিখ অন্য মাত্রা যোগ করে। রবীন্দ্রনাথের ‘নতুন বউঠান’-এর আত্মহত্যার দিন। সেই নিষ্ঠুরতার জলছাপ সম্যক উপলব্ধি। ১৮৮৪ সাল থেকে ২০২৫। প্রায় দেড়শো বছর অতিক্রান্ত। রবীন্দ্র আলোচনায় বারবার উঠে আসে কাদম্বরীর মৃত্যুপ্রসঙ্গও। দু’জনের সম্পর্কের আলো-আঁধারি। কাদম্বরীর জীবনের শেষপর্বের যোগসূত্র নিয়ে কাটাছেঁড়া। বাঙালির এক আশ্চর্য অস্বস্তি, কৌতূহলও। চর্বিতচর্বণে না ঢুকে ১৯ এপ্রিলের রাত এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন ঘটনা শোক ও শোক থেকে শান্তি কেমনে? ‘মৃত্যুশোক’ নামের রচনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়ই ছিল স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়েসের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়— কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।’ ২৪ বছরের শোকের কথা তিনি লিখেছেন তাঁর ‘প্রথম শোক’ কবিতাতেও। কবিতা শুরু- ‘বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।/ সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, ‘আমাকে চিনতে পার না?’/ আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, ‘মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।’/ সে বললে, ‘আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।’/ তার চোখের কোণে একটু ছল্ছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।’ এই কবিতার শেষে রয়েছে ‘যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।’

‘লিপিকা’ গ্রন্থ ১৯২২ সালে প্রকাশিত। কবি প্রৌঢ়। নোবেলপ্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান।ব্যক্তিগত জীবনকে ফালাফালা করে দিয়েছে মৃত্যুশোকের ধারালো তরবারি। শোক তাঁর কাছে আরও গভীর ব্যাঞ্জনায় ধরা দিচ্ছে। শোকের যে অস্থিরতা, যে প্রবল তিক্ত গরলস্রোত তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে থিতিয়ে যায়। প্রিয়জন সান্নিধ্যের স্মৃতি তখন এক শান্তিকে নির্মাণ করতে থাকে। লেখাতেই তো আমরা পেয়েছি ‘হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন? যে-সব লেখা তুমি এত ভালোবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গেই যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই!’ ১৯ এপ্রিল। কী হয়েছিল সেই রাতে? কেন জীবন শেষ করে দিতে চেয়ে বিশু নাম্নী এক ‘কাপড়উলী’র থেকে লুকিয়ে আফিম কিনে খেলেন, সেই রহস্যের মীমাংসা বোধহয় আর কখনওই থাকবে না। এই আত্মহত্যার সঙ্গে সরাসরি রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের চার মাসের মধ্যেই এই ঘটনা। সেই কারণেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি গুঞ্জন। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর মতো পারিবারিক বন্ধু কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে ইন্দিরা দেবীর মতে এর পিছনে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বামীর প্রতি অভিমান থেকেই কাদম্বরী চরম পথ বেছে নিয়েছিলেন কিনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। এই সব মানুষদের ধারণা বিষয়টিকে আরও উদ্বেলিত করে।

কাদম্বরী দেবী সংস্কৃতিতে অবগাহন করা নরম মনের এক মানুষ। অভিমান এমন মানুষকেই কুড়ে কুড়ে খায়। দংশন করেছিল একাকিত্বও। প্রিয় ‘রবি’র ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া, জ্যোতিরিন্দ্রর সঙ্গে মনোমালিন্য, সন্তানহীনতার মতো নানা কারণ। বুকের ভিতরে ভাসিয়ে রেখেছিল ঘন কালো মেঘ। যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় না। কেবলই এক দৃঢ় ধ্বনি ছড়িয়ে যেতে থাকে দূরে দূরে। দাবি, কাদম্বরীর আত্মহত্যার প্রবণতা আগেও ছিল। ১৮৮৪ সালের সেই দিনটা মনের ভিতরে সবচেয়ে বেশি একলা হওয়ার রিনরিনে নিঃসঙ্গ সুর বেজে উঠেছিল। কাদম্বরীর মৃত্যু নিয়ে ঠাকুরবাড়ির নীরবতা কিংবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবাদমাধ্যমকে প্রভাবিত করে খবরটা চেপে দেওয়াই পরবর্তী সময়ে কাদম্বরীর মৃত্যুর প্রেক্ষাপটে একটা ‘কেচ্ছা’র গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। কাদম্বরীর মৃত্যুর নেপথ্য কাহিনি না খুঁজে বরং রবীন্দ্রনাথের লেখায় সেই মৃত্যুর যে অভিঘাত, তা খুঁজতে গেলে হয়তো প্রাপ্তি কম হয় না। অন্বেষণ জারি রাখা যায়। কাদম্বরীর মৃত্যুদিন প্রকৃত প্রস্তাবে এক প্রতীকী মৃত্যুও। প্রিয়জনের ক্রমেই দূরে সরে যাওয়া। কুয়াশাকে দূর না করে তার ভিতর আরও বেশি করে অবুঝ কুয়াশা ছড়িয়ে দেওয়া। প্রিয়জনের সান্নিধ্যের অভাবে অভিমানী মন। জীবনের চেয়ে কিছুতেই দামি হতে পারে না লুকিয়ে রাখা আফিমের কালো গুলি!

অনুলিখন : সোহিনী রায় মণ্ডল